トランプ関税は「令和の黒船」とチャンスに転換

交渉は数値を示さずカード大事に

円安メリット忘れず「モノづくり」育成を

食料品消費税率の時限的ゼロは効果

高市早苗衆院議員(元総務相、自民党元政調会長)は国民の間で、憲政史上初の女性首相に最も近いと目されている政治家であろう。今回のトランプ・ショックを冷静に分析し、関税交渉戦略から「令和の黒船」としてチャンスに転じる方策まで、明快な座標軸を提示してくれた。

議員立法で数々の法案を起草してきた裏打ちがあり、サイバーセキュリティなどいち早く提唱してきた分野は多い。30年ぶりの少数与党という視界不良の荒海で、政策実現のために格闘する姿は、まさに揺らぐことなく進む「黒船」のようだー。

※聞き手:政策ニュース.jp編集部

インタビューは2025年4月21日に実施しました

1986年の日米半導体協定の記憶

― 米トランプ政権による関税措置を受け、日米交渉が始まった。

(高市早苗氏)現在、政府間で交渉中であり、軽々に言及できる状況ではないが、数値目標など具体的に数字を明示した約束はしてほしくない。というのは、1986年の日米半導体協定において、協定本体に付随して交わされる「サイドレター」に、外国製半導体が日本市場で20%のシェアを確保できるようにするという事実上の数値目標が書き込まれた。

サイドレターは公表文書でもないので、日本政府は当時、正式な約束ではないという認識だったのかもしれない。しかし、結果的に日本は経済制裁を受け、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)でも敗訴した。当時は国会議員ではなかったが、翌87年から渡米していた(米国連邦議会 Congressional Fellow)ため、記憶が鮮明に残っている。数値を明記しても達成できるかどうかは分からず、具体的な数字を出して約束すべきではない。

日米間で為替に踏み込む合意もしてほしくないと非常に強く思っている。日本国内には物価高騰などを踏まえ「円安は悪い」論がある。しかし、円安がバッファーとなって、高関税率をかけられても日本企業による輸出には同業の他国企業よりも有利に働いていることは明らかだ。よって、共同で為替介入するような話はあまり歓迎しない。また、日本から米国に対し、譲歩策などをパッケージで差し出すべきではない。交渉において「カード」は大事に切ることが重要だ。

― 米国の姿勢について。

(高市氏)そもそもトランプ米大統領のやっていることはWTO(世界貿易機関)協定違反であり、GATTの2条にも抵触すると考える。違反した国が「おいしい果実」を取れることが常態化してしまうと、自由貿易も国際経済秩序も成り立たない。交渉担当である赤沢亮正経済再生担当相はきちんと主張しているとは思うが、そうした基本的な事項をしっかり踏まえた交渉であるべきだ。

防衛力の過度な他国依存はリスク

― 日米間には防衛問題が横たわっている。

(高市氏)防衛の問題は非常に重要だ。今回の関税を巡る交渉と防衛は切り分けると、石破茂首相もはっきり言っており、そこまで心配していないが、いずれにしても防衛力を過度に他国に依存することは日本にとって大きなリスクとなる。米国内の世論や経済状況など、種々の情勢によって環境が変わり得るためだ。

そもそも日米安全保障条約には「米国は必ず日本を守らなければならない」とは書いていない。第5条を見ても、日本の施政下の領域への攻撃があった場合には「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するよう行動することを宣言する」と書いているだけだ。

「日米防衛協力のための指針」いわゆる「ガイドライン」に至っては「日本は、日本の国民及び領域の防衛を引き続き主体的に実施し、日本に対する武力攻撃を極力早期に排除するため直ちに行動する」となっている。つまり、最初から米国が助けてくれる規定ではないということだ。さらに「米国は、日本と緊密に調整し、適切な支援を行う。米軍は、日本を防衛するため、自衛隊を支援し及び補完する」とあり、主体的に日本を守るのは自衛隊で、米国や米軍はそれを支援、補完するという位置付けだ。

米軍による打撃力行使についても、「米軍は、自衛隊を支援し及び補完するため、打撃力の使用を伴う作戦を実施することができる」と書いている。つまり、使うことができるだけで、使ってくれないかもしれないわけだ。こうした状況を鑑みれば、日本は相当な数のスタンド・オフ・ミサイルを揃え、最悪の事態が訪れたとしても、早期に自らの力で防衛できる態勢を整えることが求められる。

ETC、骨折用ボルト、物流タグ…防衛装備開発で民生効果

― もっと詳しく聞きたい。

(高市氏)日本と英国、イタリアは次期戦闘機の共同開発に取り組んでいる。日本はこれにより、航空自衛隊が運用するF2戦闘機(米国産F16をベースに日米共同開発された機体)の後継機の開発を目指しており、2030年代に配備する方針だ。防衛装備品を開発すると、民生需要にも大変良いスピンオフ効果が出る。例えばF2を日米で共同開発したおかげで、ETC、車載用の自動車の衝突防止装置、骨折用のチタンボルト、物流タグなどが生まれた。経済発展につながる民生用のさまざまな製品、サービスを生み出せる好機であり、共同開発であれ自国による開発であれ、積極的に進めるべきだ。

「モノづくり」を国内にしっかり残す

― トランプ関税の影響を緩和する国内対策が大きな課題だ。

(高市氏)トランプ関税で大騒ぎになっているが、この状況を否定的に捉えるのではなく、むしろ「令和の黒船」と言うべきチャンスだと受け止める必要がある。これを機会に、部品を含むモノづくりをしっかりと日本に残すため、1ドル=75円台と超円高だった野田内閣(2011~12年)時代に海外に出て行ってしまった日本企業が、国内に帰って来やすい環境を整えるべきだ。

工業用地におけるインフラ整備にとどまらず、特別高圧・高圧電力の安価で安定的な供給、最先端技術に対応できる人材育成などは非常に大切。トランプ氏も自国のモノづくりをしっかりと育成し、雇用を増やしたいというのが狙いだ。日本も同じように、国益のためには部品を含めた製造業を国内にしっかりと残すことが重要であり、そのための支援が政府に求められる。

トランプ氏は米国内の農畜産業を守りたいとしている。これも日本に共通することだ。特に日本は海に囲まれた島国であり、99.5%が海上輸送だ。有事などでシーレーンが使えなくなれば干上がってしまう。できる限り国内で食料を調達することができ、かつ、たとえ緊急時には国内消費優先になったとしても、海外に輸出する余力を十分に持った国にしておくことが重要だ。日本のスタートアップが開発した最先端の植物工場や陸上養殖の技術も、海外展開も含めて普及すれば、日本に富を呼び込める。こうしたことにも本気で取り組むチャンスとなる。

食料、エネルギー、医療、サイバー、国土強靭化…すべて安全保障

― トランプ関税の影響を緩和する国内対策が大きな課題だ。

(高市氏)昨年の自民党総裁選では、「食料安全保障の確立」、「エネルギー・資源安全保障の強化」、「健康医療安全保障の構築」、「サイバーセキュリティ対策の強化」、「現在と未来の命を守る令和の国土強靭化対策」、「成長投資と人材力の強化」を、主要な公約とした。

ちょうど本年度末で「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」が終わる。命を守るための重要な対策であり、企業立地競争力の強化を考えても、防災科学の知見や気候リスク管理も含めた後継計画が不可欠だ。特に送電や水は非常に重要で、途絶えさえてはならない。また、これらの取り組みが経済成長に資するのは言うまでもないことだ。

同盟国から見て、安全保障面で日本が最も弱いと指摘されるのはサイバーセキュリティだ。日米同盟にとどまらず、日米とオーストラリア、インドとの共同演習など準同盟的な国が増えている。戦闘機を共同開発している英国やイタリアも含め、サイバーセキュリティの弱い国と情報共有することは非常にリスクがある。国防、経済成長の両面で、サイバーセキュリティの強化は非常に大事だと考えている。

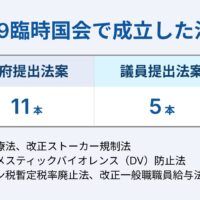

総裁選では前々回、前回とも公約はほぼ同じ。そんなに間違ったことは言っていないと思っている。私は能動的サイバー防御の必要性を平成31年から政府に提言してきたが、ようやく今国会で能動的サイバー防御関連法が成立する見通しとなった。7年かかったことになる。

1

2